公開講座とは何か?—大学が地域社会に開く学びの扉

生涯学習としての公開講座—年齢・職業を超えて広がるニーズ

人生100年時代と言われる今日、年齢や職業を問わず多くの人が学び直しや新たな知識習得を求めています。大学の公開講座はまさにそのニーズに応えるもので、子どもから高齢者まで幅広い世代が参加しています。実際に、筑波大学では小学生から大人までを対象とした公開講座を開講し、大学の専門的な教育・研究成果を社会に提供しています。このように公開講座は、世代を超えた学びの場として機能し、誰もが年齢に関係なく大学での学びにアクセスできる仕組みを作り上げています。

また、公開講座の受講者は、職業や背景もさまざまです。社会人にとっては仕事に活かすためのスキルアップやキャリアチェンジのための学び直しの機会となり、主婦やシニアにとっては生活に潤いを与える教養講座や趣味の講座が人気です。社会人になってからも学びたい大人たちや、定年退職後のセカンドライフを充実させたい高齢者まで、公開講座へのニーズは年齢・職業の枠を超えて広がっています。大学公開講座情報を集約したポータルサイト(セカンドアカデミーなど)には全国約70大学の講座が掲載されており、多彩な講座から自分に合った学び直しの場を選べるようになっています。

社会教育の一環としての役割—地域づくりと大学の社会貢献

大学の公開講座は、学校教育の枠を超えた社会教育の一環として重要な役割を果たします。社会教育とは、学校や家庭以外の場で行われる生涯学習活動全般を指し、地域住民が自主的に学ぶ機会を提供するものです。公開講座はまさにこの社会教育の場であり、地域の教育力や文化水準の向上に寄与しています。例えば、岡山大学では公開講座を「生涯学習の一環として大学の教育を社会に開放し,地域の教育文化の向上に資すること」を目的に掲げており、大学の知見を地域社会に役立てる取り組みと位置付けています。

さらに、公開講座は大学にとって社会貢献の使命を果たす場でもあります。多くの大学がその基本理念や中期計画の中で「地域貢献」「社会貢献」を掲げており、公開講座の実施はその具体的な成果として評価されています。名城大学では「生涯学びを楽しむための公開講座」を開講し、社会情勢や科学技術、健康など多彩なテーマの講座を大学の専門性を生かして提供しています。公開講座は地域社会と大学の双方にメリットをもたらす社会教育の場であり、地域づくりと大学の社会貢献を結びつける重要な役割を果たしているのです。

公開講座の多様化—リカレント教育・デジタル講座の拡充

近年、大学の公開講座は内容や提供形態が一層多様化しています。その一つの方向が「リカレント教育」の充実です。リカレント教育とは、社会人が必要に応じて何度でも教育機関に戻り学び直すことを指し、キャリアの再形成やスキル習得を目的とした教育プログラムを含みます。大学では社会人向けの夜間講座や週末講座、短期集中コースなどを開設し、ビジネススキルやICT、語学、専門資格対策といった実務的な講座を提供するケースが増えています。

例えば明治大学のリバティアカデミーでは、ビジネスパーソン向けのオンラインプログラムや教養講座、無料公開講座など多彩なメニューを用意し、企業の社員研修や個人のキャリアアップに活用されています。また、法政大学のリカレント教育センターでは公開講座やセミナーを開催し、大学の教育研究成果を社会人に開放する取り組みを行っています。このように大学と産業界のニーズをつなぐ公開講座が増え、働きながら学べる環境が整いつつあります。

もう一つの大きな流れが、デジタル技術を活用した講座提供の拡充です。特に2020年以降のコロナ禍を契機に、オンライン講座やハイブリッド型(対面+オンライン)の公開講座が急速に普及しました。インターネットを通じてリアルタイム配信される講義や、録画配信によるオンデマンド講座など、受講形態の選択肢が広がっています。このようにITを活用することで、これまで地理的・時間的制約から参加できなかった層にも学びの機会を提供できるようになりました。さらに、大学によっては大規模公開オンライン講座(MOOC)や独自のオンライン講座プラットフォームを開設し、在学生だけでなく世界中の学習者に講義動画や教材を公開する動きもあります。

公開講座を支える講座運営システムとは?

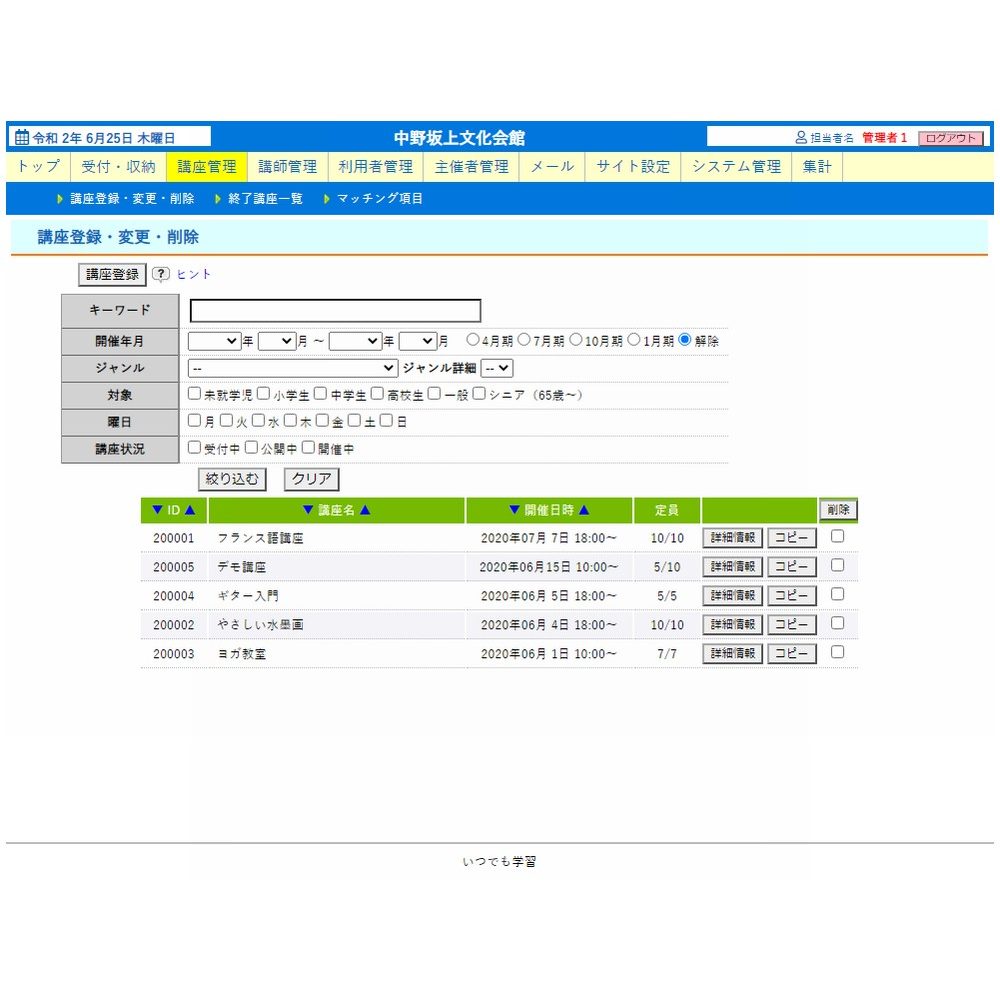

多様な公開講座を円滑に運営するためには、裏方でこれを支える講座運営システムの存在が欠かせません。公開講座では、管理すべき業務が数多く発生しますので、申し込み漏れや集計ミスなどが起きたり、担当者に大きな負担がかかりました。そこで登場したのが、講座運営システムと呼ばれる専用のITシステムです。パストラーレの「講座運営システム(いつでも学習)」はその一例で、このシステムでは講座情報の登録から申込受付・出欠管理、受講料の入金確認、講師情報や謝金の管理、集計資料の作成に至るまで一元的にカバーできます。まさにこれ1つで教養講座の運営に必要な業務をすべて網羅しており、煩雑になりがちな公開講座の運営を管理することができます。

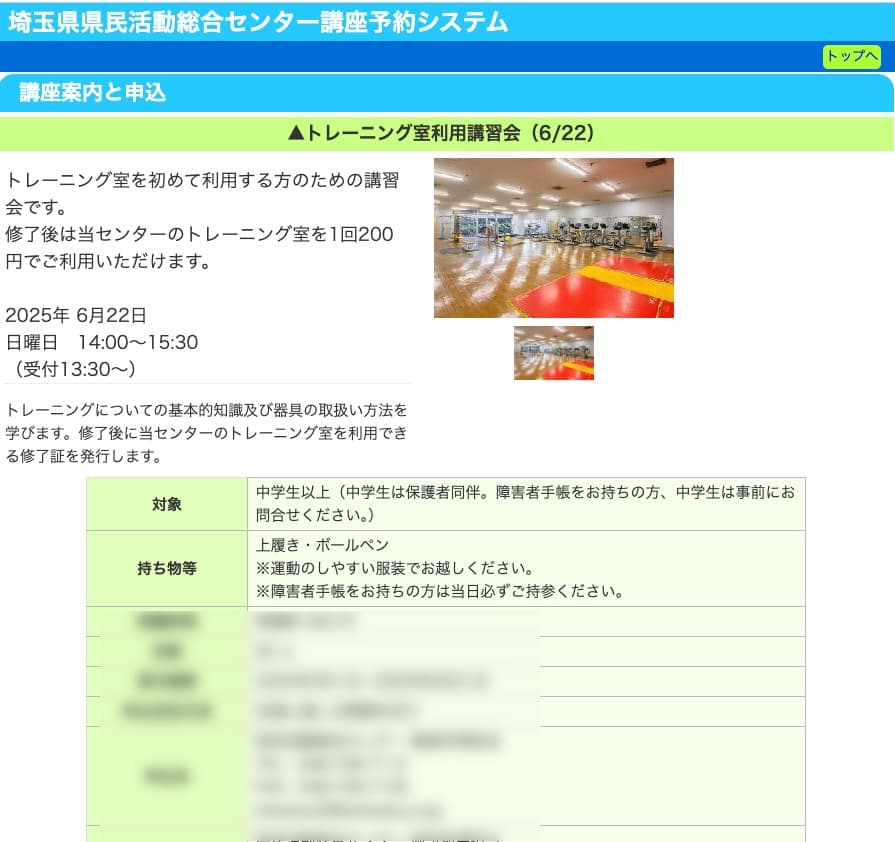

具体的に、学習講座管理システムにはどのような機能があるのでしょうか。主な機能の一つは講座情報の一括管理です。講座名や日程、定員、受講料などの情報をデータベースに登録し、変更や再利用も簡単に行えます。例えば開催期間と曜日を設定すると自動的に開催日程を算出したり、類似講座の情報をコピーして新規講座を作成したりと効率化が図れます。次に受講申込の管理機能があります。受講者はWeb上で講座に申し込みでき、定員を超える人気講座ではシステム上で抽選を行うことも可能です。抽選結果の通知は自動化されており、手作業で行うより正確かつ公平に受講者の選考が行えます。

また、料金の徴収・入金管理もシステムで一元化されています。受講料の請求書発行から入金確認まで対応し、銀行振込やコンビニ決済など複数の支払い方法に対応することで、経理処理と受講者の利便性向上の双方を実現しています。さらには、受講者と講師の情報管理機能も備わっており、受講者ごとの受講履歴や入金状況、講師ごとの謝金額計算なども自動化されています。最後に、各種帳票の出力機能では、受講者名簿や出席簿など18種類に及ぶ帳票類を標準搭載しており、PDFやExcel形式で出力することが可能です。このように講座運営システムは、公開講座運営に必要な申込・管理・出欠・会計などのプロセスをすべて一元管理できる統合プラットフォームと言えます。

導入事例紹介:筑波大学の取り組み

では、実際に講座運営システムを導入して公開講座運営に活かしている大学の事例を見てみましょう。筑波大学はその一つの例です。筑波大学では、大学の専門知識を社会に提供する公開講座を積極的に展開しており、小学生から社会人・高齢者まで幅広い層を対象としています。同大学は首都圏の東京キャンパスと茨城県の筑波キャンパスの双方で公開講座(筑波大学エクステンションプログラム等)を実施しており、その運営に講座運営システム(いつでも学習)を活用しています。

筑波大学の公開講座システムでは、提供講座を検索する機能も充実しています。受講者はシステム画面上でキーワードや開催月、ジャンル、実施場所などの条件で講座を検索でき、例えば「開催場所」を「オンライン(リアルタイム)」と指定すればオンライン講座のみを絞り込むこともできます。これにより、自分の興味や都合に合った講座を探し出し、その場で申し込みまで完了させることが可能です。また、各講座の募集定員や受講料、日程、申込締切日、現在の申込状況(受付中か終了か)なども一覧画面で一目で分かるようになっており、受講希望者にとって非常に親切な設計です。

大学側にとっても、こうしたデジタルプラットフォームを導入したことで講座募集の幅が広がり、地域住民だけでなく遠方の人々や多忙な社会人にも受講してもらいやすくなりました。なお、パストラーレの講座運営システム「いつでも学習」は筑波大学のほかにも、常磐大学、埼玉県の生涯学習施設(いきいき埼玉)などの導入実績があります。これら導入先では、システム導入後に受講者数の拡大や事務作業の効率化といった成果が報告されています(例えば常磐大学では公開講座の受講生募集が円滑化し募集定員充足率が向上した、等)。講座運営システムの導入は、公開講座運営における様々な課題を解決し、大学と受講者双方にメリットをもたらすことが実例からも明らかになっています。

結論:持続可能な学びの場を支えるために

大学の公開講座は、地域社会に開かれた持続可能な学びの場としてますます重要性を増しています。少子高齢化や人生100年時代において、社会全体で生涯にわたる学び直しを支援していくことは不可欠であり、大学はその中核的な役割を担います。公開講座を通じて大学は知の宝庫として地域に貢献し、人々は年齢や立場を超えて継続的に学ぶ機会を得ることができます。それを支えるのが、今回取り上げた講座運営システム(いつでも学習)のようなデジタル基盤です。

この記事を書いた人

株式会社パストラーレ

「いつでも発券(チケット販売)

」「いつでも貸館(施設予約)」「いつでも学習(講座運営)」など、公共文化施設向けのクラウドサービスを提供。全国の地方自治体やイベント主催者への継続的なリサーチを行い、すべてのユーザーが恩恵を受けられるよう、システム全体のアップグレードを重ねています。お客様とともに、サービスも企業も進化し続けることを信条としています。